Œsophagite à éosinophiles : définition, diagnostic et prise en charge

Définition et épidémiologie de l’œsophagite à éosinophiles

Les éosinophiles sont un type de globules blancs qui jouent un rôle important dans la réponse de l’organisme aux réactions immunitaires. En présence d’un déclencheur comme des allergies ou une infection, les éosinophiles s’accroissent et deviennent actifs. Un état pathologique peut se développer lorsque les éosinophiles se retrouvent là où ils n’y sont pas normalement de façon continue, entraînant alors une inflammation chronique.

L’œsophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique de l’œsophage, caractérisée par une infiltration importante d’éosinophiles dans la muqueuse œsophagienne où ils sont normalement absents.

Cette maladie chronique est une maladie relativement récente dans la littérature médicale ; elle est de plus en plus observée depuis une trentaine d’années. Si l’œsophagite à éosinophiles peut affecter les personnes de tous âges, on note des prévalences plus élevées dans les groupes des 5-14 ans et des 20-45 ans. Les hommes sont plus touchés que les femmes et les antécédents familiaux ou personnels d’inflammations de type 2 (telles que l’asthme, la dermatite atopique, la rhinite allergique ou encore les allergies alimentaires) constituent le facteur de risque le mieux reconnu. Une multiplication du risque par un facteur de plus de 60 dans les fratries est un signe de composante héréditaire de la maladie.

La physiopathologie de l’œsophagite à éosinophiles repose donc sur une interaction encore mal comprise entre l’exposition à des antigènes alimentaires / environnementaux et des facteurs propres à l’hôte, y compris des variations génétiques spécifiques à l’œsophage.

L’incidence (5 à 20 nouveaux cas par 100 000 de population annuellement) et la prévalence (9 à 59 adultes par 100 000 personnes) les plus élevées ont été rapportées en Amérique du Nord et en Europe. La hausse des prévalences actuellement observée pourrait être liée à une meilleure reconnaissance de la pathologie, mais aussi à des facteurs environnementaux, comme les changements alimentaires et l’augmentation des maladies atopiques.

Symptômes de la maladie

L’inflammation provoquée dans l’œsophage par la quantité élevée d’éosinophiles rend la déglutition difficile. Aussi, plus de 80 % des patients ont une dysphagie pour les solides, les symptômes étant souvent intermittents. L’œsophagite à éosinophiles constitue la première cause de dysphagie du sujet jeune. Des épisodes d’impaction du bol alimentaire (obstruction prolongée de l’œsophage par des aliments qui restent coincés) sont aussi fréquemment rapportés et les passages aux urgences pour aphagie (incapacité à avaler) causée par une impaction alimentaire ne sont pas rares.

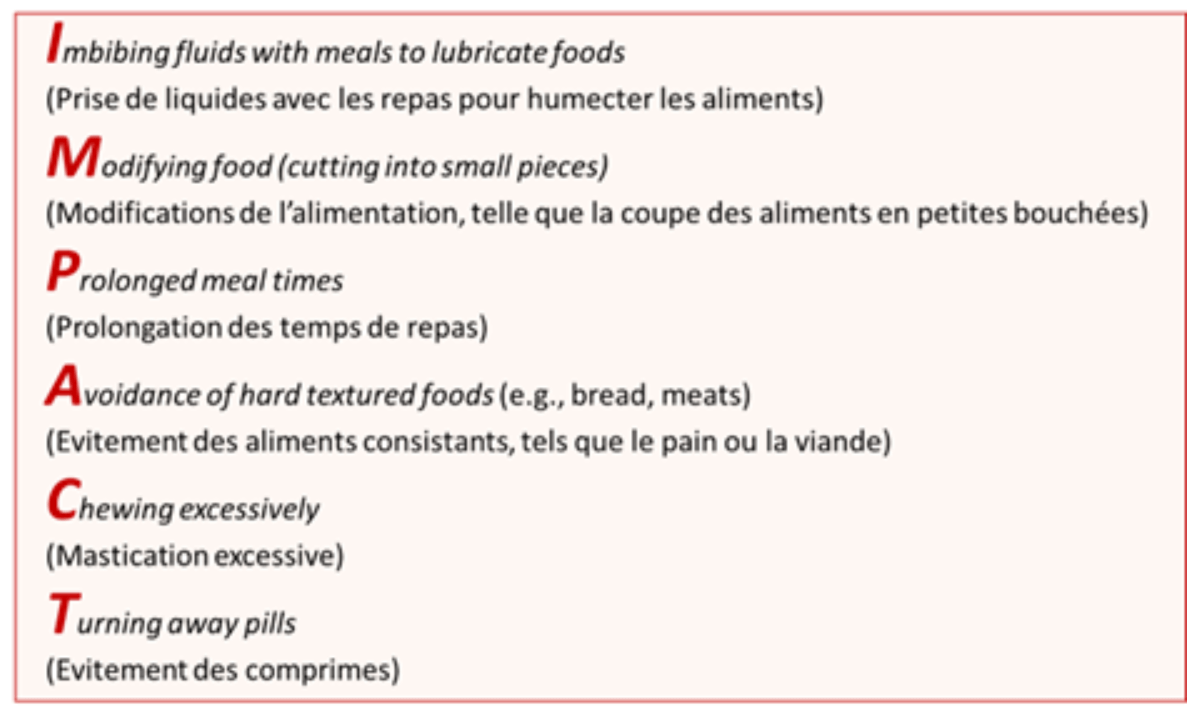

Chez les adultes, les symptômes sont souvent anciens et il n’y a généralement pas de perte de poids. Le plus souvent, les patients adultes s’adaptent en mastiquant plus longtemps, en buvant plus pendant les repas pour faciliter la progression du bol alimentaire ou encore en évitant certains aliments qui pourraient être à l’origine de la survenue de symptômes. Ces conduites d’évitement sont responsables d’une diminution des interactions sociales et d’une altération de la qualité de vie, et peuvent contribuer à retarder le diagnostic.

Chez les jeunes enfants, la présentation clinique est différente, avec des douleurs abdominales, des vomissements, un refus alimentaire ou des difficultés à s’alimenter pouvant entraîner parfois un retard de croissance. Ces signes peuvent être confondus avec un reflux gastro-œsophagien (RGO).

Comment l’œsophagite à éosinophiles est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic de l’œsophagite à éosinophiles se fonde sur l’histoire clinique de la dysfonction œsophagienne et repose sur une combinaison de critères cliniques, endoscopiques et histologiques. L’acronyme de langue anglaise IMPACT peut être utile au moment de l’anamnèse, car il permet d’identifier les comportements adaptatifs des patients (cf. figure 1).

L’endoscopie révèle souvent des anomalies caractéristiques, comme des anneaux concentriques, des stries longitudinales, des plaques blanchâtres (correspondant à des micro-abcès éosinophiliques) ou une fragilité de la muqueuse. Toutefois, une endoscopie normale n’exclut pas le diagnostic. Aussi, la réalisation de biopsies œsophagiennes est essentielle : le critère diagnostic principal est la présence de 15 ou plus éosinophiles par champ à fort grossissement (60/mm²). Auparavant, on demandait l’essai d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), mais ce critère diagnostic a été abandonné en 2018 (publication d’un consensus international).

D’autres causes potentielles des symptômes et de l’éosinophilie œsophagienne doivent être écartées avant que le diagnostic d’œsophagite à éosinophiles puisse être posé. Ces autres maladies sont en particulier le RGO, la maladie de Crohn avec atteinte œsophagienne, les syndromes d’hypermobilité, la gastro-entérite à éosinophiles, les troubles des tissus conjonctifs ou encore des infections fongiques ou virales.

Prise en charge et suivi des personnes atteintes

Depuis 2024, des recommandations françaises pour le diagnostic et la prise en charge de l’œsophagite à éosinophiles chez les personnes adultes ont été publiées par la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE).

Ces recommandations chez l’adulte stipulent que le traitement de l’œsophagite à éosinophiles a pour objectifs de soulager les symptômes, ainsi que la rémission histologique et la prévention des rechutes. Après l’instauration d’un traitement, quel qu’il soit, la réalisation d’une endoscopie avec biopsies est recommandée après 6 à 12 semaines de traitement, car la réponse clinique n’est pas toujours corrélée à la réponse histologique.

Trois options thérapeutiques sont à considérer dans la prise en charge de l’œsophagite à éosinophiles : la pharmacothérapie, des modifications du régime alimentaire et, si nécessaire la dilatation œsophagienne (intervention visant à étirer les parties rétrécies de l’œsophage, par exemple en cas de sténose).

- Le traitement de première intention est habituellement pharmacologique. Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) représentent un traitement de première ligne. Ce traitement par IPP est particulièrement efficace pour induire une réponse clinique et histologique. Les modalités de prise des IPP sont 2 fois par jour pour au moins 8 à 12 semaines. D’autres traitements peuvent être indiqués après échec des inhibiteurs de la pompe à protons : des corticostéroïdes topiques tels que le budésonide orodispersible ou le propionate de fluticasone, puis le dupilumab en cas d’échec des précédents.

- Des régimes d’éviction de groupes alimentaires connus pour déclencher des symptômes d’atopie ont été démontrés efficaces pour traiter la maladie. Concrètement, il s’agit d’éliminer de l’alimentation de un type d’aliments (produits laitiers ou blé), jusqu’à six groupes d’aliments (produits laitiers, blé, œufs, soja/légumineuses, fruits à coque, fruits de mer/poissons). Ce type de régime d’éviction peut s’avérer complexe à suivre ; il doit être encadré par un diététicien expérimenté dans le domaine.

- Dans des circonstances où le diagnostic de la maladie tarde à être posé, la fibrose peut s’installer et modifier le calibre de l’œsophage. La dilatation endoscopique de l’œsophage peut alors être efficace pour améliorer les symptômes.

Le taux de récidive après arrêt du traitement de l’œsophagite à éosinophiles est très élevé et un traitement d’entretien est préconisé. Les recommandations stipulent que le traitement médical ayant permis d’obtenir une rémission clinique et histologique est efficace pour le traitement d’entretien de la maladie.

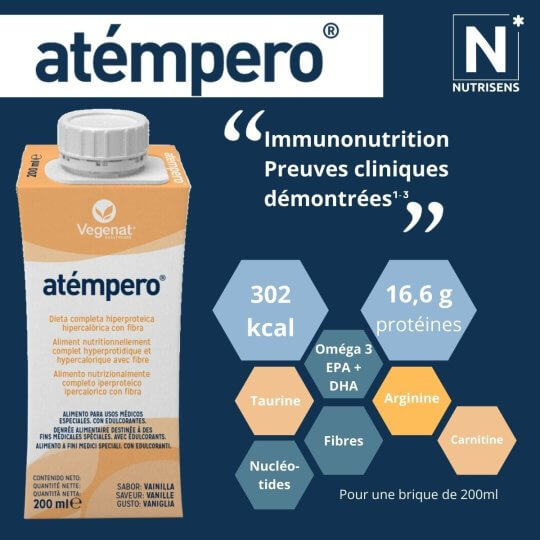

A noter que, dans le cas de pathologies chez l’enfant, un « Protocole National de Diagnostic et de Soins » spécifique a été proposé en France en 2022 par la Haute Autorité de Santé. Ce protocole contient des recommandations spécifiques. Par exemple, chez le jeune nourrisson, une diète alimentaire par formule d’acides aminés peut être proposée de façon exclusive, par voie orale ou entérale. Au niveau européen, la société savante ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition) a, quant à elle, mis à jour ses recommandations en 2024.

Références :

Amil-Dias, J., Oliva, S., Papadopoulou, A., Thomson, M., Gutiérrez-Junquera, C., Kalach, N., Orel, R., Auth, M.K.-H., Nijenhuis-Hendriks, D., Strisciuglio, C., Bauraind, O., Chong, S., Ortega, G.D., Férnandez, S.F., Furman, M., Garcia-Puig, R., Gottrand, F., Homan, M., Huysentruyt, K., Kostovski, A., Otte, S., Rea, F., Roma, E., Romano, C., Tzivinikos, C., Urbonas, V., Velde, S.V., Zangen, T., Zevit, N., 2024. Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis in children: An update from the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 79, 394–437. https://doi.org/10.1002/jpn3.12188

Dellon, E.S., Liacouras, C.A., Molina-Infante, J., Furuta, G.T., Spergel, J.M., Zevit, N., Spechler, S.J., Attwood, S.E., Straumann, A., Aceves, S.S., Alexander, J.A., Atkins, D., Arva, N.C., Blanchard, C., Bonis, P.A., Book, W.M., Capocelli, K.E., Chehade, M., Cheng, E., Collins, M.H., Davis, C.M., Dias, J.A., Lorenzo, C.D., Dohil, R., Dupont, C., Falk, G.W., Ferreira, C.T., Fox, A., Gonsalves, N.P., Gupta, S.K., Katzka, D.A., Kinoshita, Y., Menard-Katcher, C., Kodroff, E., Metz, D.C., Miehlke, S., Muir, A.B., Mukkada, V.A., Murch, S., Nurko, S., Ohtsuka, Y., Orel, R., Papadopoulou, A., Peterson, K.A., Philpott, H., Putnam, P.E., Richter, J.E., Rosen, R., Rothenberg, M.E., Schoepfer, A., Scott, M.M., Shah, N., Sheikh, J., Souza, R.F., Strobel, M.J., Talley, N.J., Vaezi, M.F., Vandenplas, Y., Vieira, M.C., Walker, M.M., Wechsler, J.B., Wershil, B.K., Wen, T., Yang, G.-Y., Hirano, I., Bredenoord, A.J., 2018. Updated international consensus diagnostic criteria for eosinophilic esophagitis: Proceedings of the AGREE conference. Gastroenterology 155, 1022. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.07.009

Erdle, S.C., Carr, S., Chan, E.S., Robertson, K., Watson, W., 2024. Eosinophilic esophagitis. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 20, 72. https://doi.org/10.1186/s13223-024-00929-0

Gupta, M., Grinman, M., 2024. Diagnosis and management of eosinophilic esophagitis. CMAJ 196, E121–E128. https://doi.org/10.1503/cmaj.230378

Haute Autorité de Santé, 2022. Œsophagite à éosinophiles chez l’enfant. Centre de référence des affections chroniques et malformatives de l’œsophage (CRACMO). URL https://www.has-sante.fr/jcms/p_3358054/fr/oesophagite-a-eosinophiles-chez-l-enfant

(date d’accès 21/01/2025).

Mona, R., Hruz, P., 2025. Epidemiology of Eosinophilic Esophagitis: Really a Novel and Evolving Disease? Inflammatory Intestinal Diseases 10, 34–40. https://doi.org/10.1159/000543022

Roman, S., 2023. Œsophagite à éosinophiles : de la pathologie au traitement (Post’U).

Tanaka, F., Sawada, A., Tanaka, S., Kohashi, K., Fujiwara, Y., 2025. Endoscopic diagnosis and management of eosinophilic esophagitis. DEN Open 5, e70063. https://doi.org/10.1002/deo2.70063

Vinit, C., Dieme, A., Courbage, S., Dehaine, C., Dufeu, C.M., Jacquemot, S., Lajus, M., Montigny, L., Payen, E., Yang, D.D., Dupont, C., 2019. Eosinophilic esophagitis: Pathophysiology, diagnosis, and management. Archives de Pédiatrie 26, 182–190. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2019.02.005

Zerbib, F., 2017. L’œsophagite à éosinophiles. La Presse Médicale 46, 154–158. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2016.09.003

Zerbib, F., Berger, A., Hagège, H., Leblanc, S., Mion, F., Dainese, R., Vitton, V., Roman, S., 2024. Recommandations françaises pour le diagnostic et la prise en charge de l’œsophagite à éosinophiles chez l’adulte (SNFGE) – Texte court. Hépato-Gastro & Oncologie Digestive 31, 563–574. https://doi.org/10.1684/hpg.2024.2802

cette semaine