Cancer du côlon et rectum : de la prévention au suivi après traitement

Qu’est-ce qu’un cancer colorectal ?

Le cancer est une pathologie provoquée par le dérèglement du programme d’une cellule initialement normale et fonctionnelle dont la conséquence est une production de cellules anormales qui prolifèrent de façon anarchique et forment une masse appelée tumeur.

Les cancers colorectaux regroupent les cancers du rectum et les cancers du côlon. Ils désignent une tumeur maligne de la muqueuse du côlon (pour 2/3 d’entre eux) ou du rectum (pour 1/3), qui constituent la dernière partie du tube digestif, communément appelée le « gros intestin ».

Ces tumeurs malignes sont le plus souvent issues d’une tumeur bénigne, nommée polype adénomateux, qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse.

Le cancer colorectal est, dans 95 % des cas, un adénocarcinome (aussi appelé cancer glandulaire), à savoir un cancer qui prend naissance dans les cellules épithéliales glandulaires formant le revêtement interne du côlon et du rectum. Les 5 % restants correspondent à des cancers très rares qui se développent à partir de cellules autres que celles de la muqueuse intestinale (tumeurs carcinoïdes, mélanomes ou lymphomes) et relèvent d’une prise en charge spécifique.

Le cancer colorectal représente le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme (après le cancer de la prostate et le cancer du poumon) et le deuxième le plus fréquent chez la femme (après le cancer du sein). Il représente plus de 11 % des nouveaux cas de cancers en France. En 2023, environ 48 000 Français ont développé un cancer colorectal et plus de 17 000 décès sont observés annuellement. Cette pathologie apparaît dans 95 % des cas après l’âge de 50 ans et touche aussi bien les hommes que les femmes.

Le dépistage organisé, réalisé à partir de 50 ans, a permis une diminution de l’incidence depuis 2010. Néanmoins, cette baisse ne représente que moins de 2 % de l’ensemble des nouveaux cas diagnostiqués chaque année. A noter que moins de 40 % des Français concernés réalisent le dépistage du cancer colorectal.

Quels sont les symptômes du cancer colorectal ?

Les cancers colorectaux évoluent souvent lentement et de manière silencieuse. Un patient atteint peut donc rester asymptomatique pendant une période prolongée. Lorsque les symptômes apparaissent, c’est souvent à un stade plus avancé, indiquant parfois une maladie déjà bien développée. Ces signes cliniques surviennent souvent de façon intermittente, par épisodes, d’où une confusion possible avec des troubles bénins et courants du système digestif. Plus le diagnostic est tardif, plus les manifestations sont variées et fréquentes.

Les patients peuvent ressentir des ballonnements ou des douleurs abdominales survenant par crises. Ces douleurs peuvent être le signe d’un début d’occlusion intestinale. Des troubles du transit intestinal se manifestent également, prenant la forme d’une constipation soudaine, d’une diarrhée prolongée, voire d’une alternance entre les deux. La présence de sang dans les selles rendant les selles rouges ou noires est un symptôme particulièrement évocateur, mais qui peut être attribué, à tort, à des hémorroïdes.

Les personnes atteintes peuvent témoigner d’un besoin pressant et constant d’aller à la selle sans que les intestins ne se vident complètement. Les selles peuvent prendre une forme particulière de type cordon étroit ou « spaghetti ».

En cas de cancer du rectum, des rectorragies, c’est-à-dire des saignements par l’anus, sont souvent présentes.

Une anémie peut aussi révéler la maladie. Elle peut être accompagnée d’une perte de poids inexpliquée et d’une altération de l’état de santé général, avec perte d’énergie et diminution de l’appétit. Certains patients rapportent également une fièvre légère, mais persistante.

A un stade avancé de la maladie, une masse peut parfois être perçue à la palpation de l’abdomen et des complications sévères peuvent survenir, telles qu’une occlusion intestinale ou encore une perforation tumorale.

Quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal ?

Plusieurs facteurs endogènes ou exogènes augmentent significativement le risque de développer un cancer colorectal.

Âge

Le risque de développement d’un cancer colorectal augmente à mesure que l’on avance en âge, tout particulièrement à partir de 50 ans. L’âge moyen d’apparition d’un cancer colorectal est de 71 ans chez les hommes et de 75 ans chez les femmes.

Prédispositions génétiques

Dans environ 15 % des cas, le cancer colorectal survient chez des personnes présentant une prédisposition familiale. Le risque est particulièrement accru en cas d’antécédents familiaux de cancer, lorsque l’un ou plusieurs proches au premier degré ont été touchés par cette maladie.

Des syndromes héréditaires connus prédisposent à un cancer colorectal :

- la polypose adénomateuse familiale est responsable de 1 % des cancers colorectaux. Elle est caractérisée par de nombreux polypes disséminés dans le côlon ;

- le syndrome de Lynch ou syndrome de cancer colique familial sans polypose est responsable de 1 à 5 % de tous les cancers colorectaux.

Mode de vie

Régime alimentaire

Les habitudes alimentaires ont une influence considérable sur l’incidence de ce cancer. Une consommation élevée de viande rouge, de viande transformée, de charcuterie, de boissons sucrées et d’alcool augmente le risque d’apparition du cancer colorectal. A contrario, la consommation de légumes, de fruits, d’aliments à base de grains entiers (céréales complètes), de produits laitiers et de poissons est associée à une diminution de ce risque.

Les études soulignent l’importance de consommer des aliments riches en fibres, en vitamine D, vitamine C et calcium pour réduire le risque d’apparition du cancer colorectal. Les probiotiques contenus dans les aliments fermentés pourraient aussi avoir un rôle préventif.

Tabac

Le tabagisme augmente tout particulièrement le risque de cancer du rectum. Un usage important et à long terme de la cigarette peut augmenter de 2 à 3 fois le risque d’apparition d’adénomes de taille importante dans le côlon et le rectum.

Sédentarité / surpoids

Un mode de vie sédentaire augmente significativement le risque de cancer du côlon. La pratique d’une activité physique régulière peut réduire ce risque de 40 à 50 % par rapport aux personnes sédentaires.

Le risque de cancer colorectal est augmenté chez les personnes en situation de surpoids (Indice de Masse Corporelle (IMC) ≥ 25 kg/m²). Il s’élève encore davantage en situation d’obésité (IMC ≥ 30 kg/m²).

Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin

Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont associées à un risque accru de développer un cancer colorectal, avec une incidence estimée 1,5 à 2 fois supérieure par rapport à la population générale.

Facteurs socioéconomiques

Les facteurs socioéconomiques, tels que le revenu, le niveau d’éducation et l’accès aux soins de santé, jouent un rôle déterminant dans le risque de développer un cancer colorectal, ainsi que dans les conséquences de la maladie. Les individus disposant de faibles revenus et d’un niveau d’éducation moindre rencontrent souvent des obstacles dans l’accès aux soins et à la prévention, ce qui conduit souvent à un diagnostic et à une prise en charge retardés.

Quelle évolution et quels stades pour le cancer du côlon ?

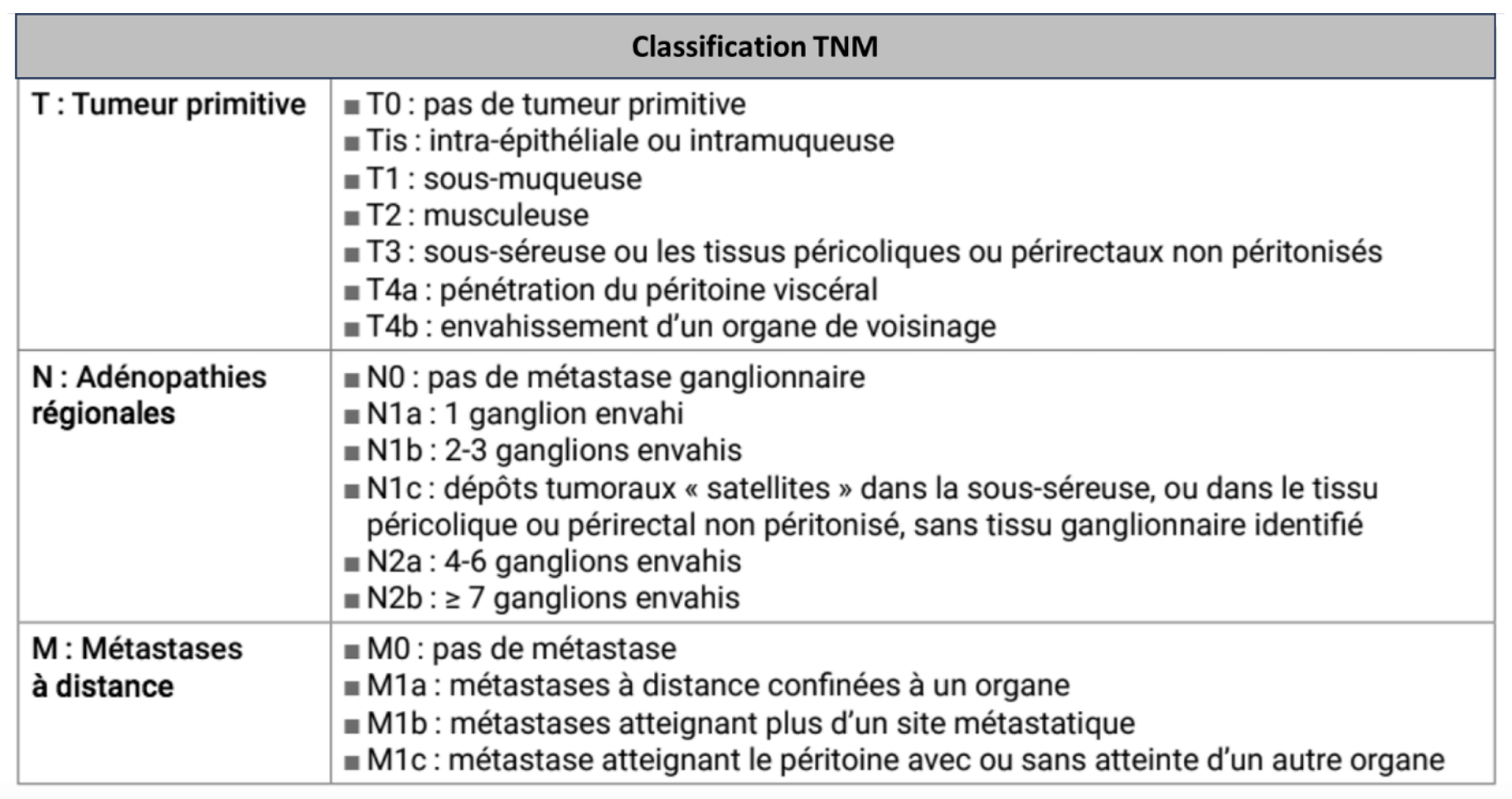

Pour déterminer le stade d’évolution de la maladie, on utilise la classification internationale TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) qui s’applique uniquement aux carcinomes. Elle se base sur trois critères que sont la taille et profondeur de la tumeur (T), l’atteinte ou non des ganglions lymphatiques (N) et la présence ou non de métastases (M) (cf. figure 1).

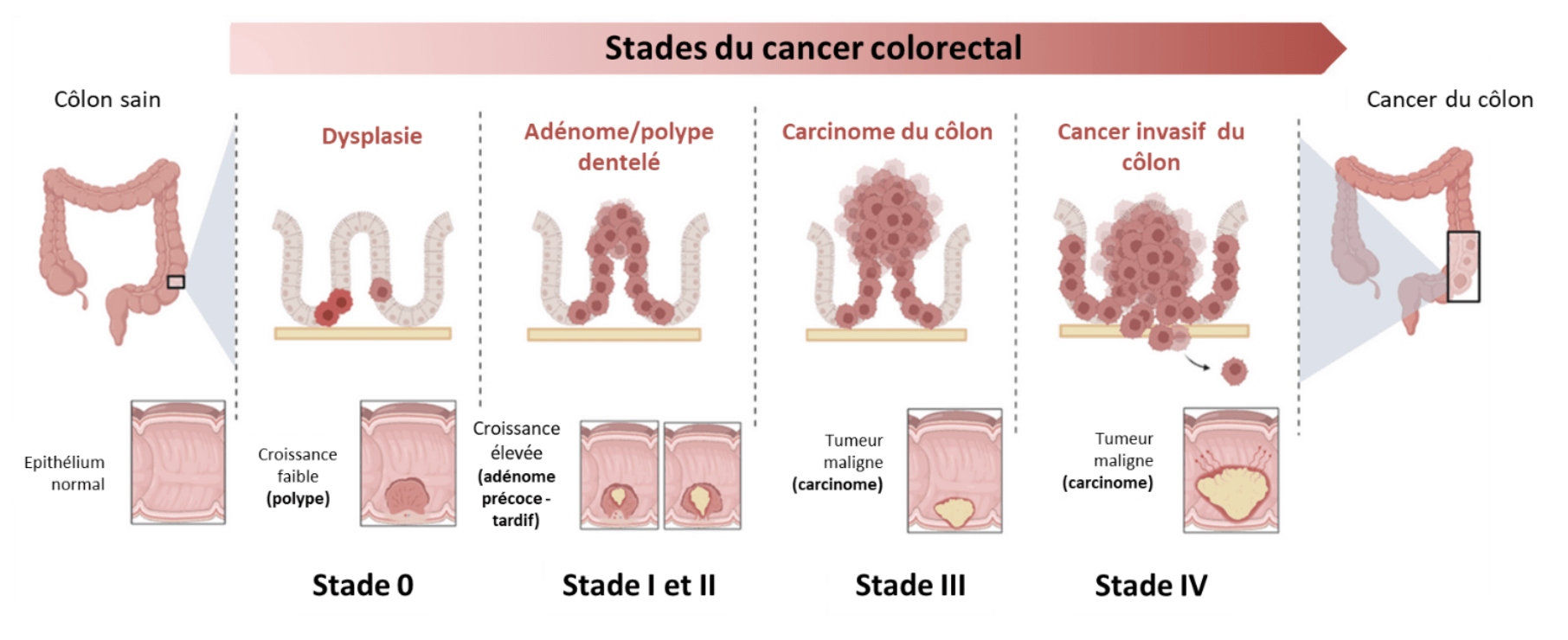

Le stade du cancer colorectal est établi en fonction du score obtenu pour chacun des critères TNM (cf. figure 2) :

- Stade 0 : il correspond à une tumeur très superficielle qui n’envahit pas la sous-muqueuse, sans envahissement ganglionnaire ni métastatique.

- Stade I : la tumeur a envahi la sous-muqueuse ou la couche musculaire de la paroi interne du côlon ou du rectum, les ganglions lymphatiques ne sont pas toujours atteints et il n’y a pas de métastase

- Stade II : il correspond à un envahissement de plusieurs couches de la paroi colique, sans envahissement ganglionnaire ni métastatique.

- Stade III : les cellules cancéreuses ont envahi les ganglions lymphatiques proches de la tumeur, mais il n’y a pas de métastases.

- Stade IV : il correspond à un envahissement d’autres organes. Le cancer s’est propagé au-delà du côlon ou du rectum (métastases), vers des emplacements ou des organes éloignés, généralement le foie ou les poumons.

Le taux de survie relative à 5 ans varie en fonction du stade auquel la maladie a été diagnostiquée : 94 % pour les cancers diagnostiqués au stade I, 80 % au stade II, 47 % au stade III et 5 % au stade IV.

Dépistage et diagnostic du cancer du côlon ou cancer colorectal

L’objectif du dépistage organisé du cancer colorectal est de découvrir la maladie au stade le plus précoce possible. Il repose sur le test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles, recommandé tous les deux ans chez les personnes âgées de 50 à 74 ans. Ce test, simple et non invasif, permet de détecter la présence de traces de sang invisibles à l’œil nu, pouvant révéler la présence d’un polype ou d’une tumeur. Lorsqu’un test de dépistage se révèle positif ou que des symptômes évocateurs sont présents, une coloscopie est réalisée. Cet examen endoscopique consiste à introduire un tube souple muni d’une caméra par l’anus afin d’explorer l’ensemble du côlon. Il permet d’observer la muqueuse colique, de repérer d’éventuelles lésions suspectes et d’effectuer des prélèvements (biopsies) en vue d’une analyse histologique. Des examens d’imagerie, tels que le scanner, l’IRM ou l’échographie, complètent souvent ce bilan pour évaluer l’extension locale de la tumeur et détecter d’éventuelles métastases à distance.

Chez une personne présentant un risque élevé de cancer colorectal (antécédents personnels de MICI, antécédents d’adénome ou de cancer colorectal personnel ou familial au 1er degré), ou très élevé (prédisposition héréditaire), un dépistage ciblé avec consultation chez un médecin spécialisé (gastroentérologue, oncogénéticien) est préconisé.

Les traitements et soins du cancer du côlon

Différents types de traitements sont utilisés dans la prise en charge du cancer du côlon. On retrouve ainsi la chirurgie, la radiothérapie (réservée à certains cas de cancer du rectum), mais également la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Le choix du type de prise en charge dépend du stade et de la localisation du cancer, mais aussi de l’âge du patient, de son état physique ou encore de son état psychique.

En fonction du stade du cancer, chaque traitement peut avoir un objectif spécifique : la guérison du cancer en supprimant la totalité des cellules cancéreuses, l’empêchement de la propagation du cancer, la réduction du risque de récidives ou encore l’amélioration du confort et la qualité de vie du patient.

La chirurgie représente le principal traitement du cancer colorectal. Elle est pratiquée soit à titre curatif (la tumeur est enlevée dans son intégralité), soit à titre palliatif (afin d’éviter que le cancer ne cause une obstruction intestinale). Elle est indiquée en première intention en l’absence d’envahissement d’une autre partie du corps. Lorsqu’il y a présence de métastases, la chirurgie est réalisée après une chimiothérapie.

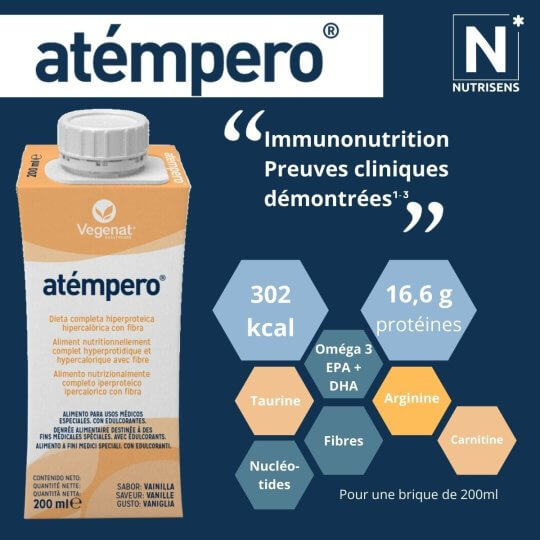

Dans le cadre d’une chirurgie colorectale carcinologique, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales peuvent être utilisées sous contrôle médical et en complément de l’alimentation normale. Par exemple, l’Atémpero, développée par Nutrisens, est une boisson lactée contenant des éléments qui peuvent aider à la récupération lors de la chirurgie. Elle contient de la L-arginine, des acides gras oméga 3, des nucléotides, vitamines et minéraux. L’Atémpero est indiqué par la Haute Autorité de Santé (HAS) en tant que nutrition périopératoire des patients adultes dénutris ou à risque de dénutrition ayant une chirurgie colorectale carcinologique.

Le suivi et l’après-cancer

Les données épidémiologiques indiquent que, dans les cinq années suivant l’intervention chirurgicale, 8 % des patients diagnostiqués au stade I, 30 % de ceux au stade II et 55 % des patients au stade III développeront un cancer métachrone et/ou présenteront une récidive. Ce risque élevé de rechute justifie la mise en place d’une surveillance postopératoire rigoureuse.

La surveillance après traitement varie selon le stade initial du cancer. Pour le stade I, une coloscopie est conseillée à 1, 3 et 5 ans. Aux stades II et III, le suivi repose sur une consultation clinique et un dosage des antigènes carcino-embryonnaires (ACE) tous les 3 à 6 mois pendant 3 ans, puis deux fois par an jusqu’à 5 ans. Une coloscopie est réalisée à 1 an, puis tous les 3 à 5 ans, tandis qu’un scanner thoraco-abdomino-pelvien est pratiqué tous les 6 à 12 mois sur 5 ans. En cas de stade IV avec résection métastatique, une surveillance rapprochée par imagerie est nécessaire en raison du risque élevé de récidive.

Au-delà de la surveillance médicale, il est essentiel d’adopter une bonne hygiène de vie après un cancer du côlon ou du rectum en suivant un régime alimentaire adapté, en pratiquant de l’activité physique et en arrêtant la consommation d’alcool et de tabac. L’adoption de ces comportements permet de réduire le risque de développement d’un second cancer.

Références :

Bay, C., 2023. Le cancer colorectal : état des lieux des causes et prise en charge. Université de Lille.

Blanchard, C., Palierne, N., Ingrand, P., Ingrand, I., 2021. Dépistage du cancer colorectal. La Revue du Praticien Médecine Générale 35, 267–9.

Borg, C., 2023. Le cancer colorectal à l’ère de la médecine de précision. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine 207, 1229–1233. https://doi.org/10.1016/j.banm.2023.09.008

Chevalier, M., 2021. Le cancer colorectal : physiopathologie, traitements actuels et perspectives, conseils associés à l’officine 148.

Héran, M., 2022. Les cancers colorectaux. Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer.

Mao, J., Qiu, X., Zhang, Y., Wang, C., Yang, X., Li, Q., 2025. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials for physical activity among colorectal cancer survivors: directions for future research. PeerJ 13, e18892. https://doi.org/10.7717/peerj.18892

Matsuda, T., Fujimoto, A., Igarashi, Y., 2025. Colorectal Cancer: Epidemiology, Risk Factors, and Public Health Strategies. Digestion. https://doi.org/10.1159/000543921

Mulliri, A., Gardy, J., Dejardin, O., Bouvier, V., Pocard, M., Alves, A., 2023. Les inégalités sociales de santé : quelle influence sur l’histoire naturelle du cancer colorectal ? Journal de Chirurgie Viscérale 160, 220–232. https://doi.org/10.1016/j.jchirv.2023.01.005

Quénéhervé, L., Reboux, N., Noël, C., Robaszkiewicz, M., 2021. Obésité et cancer colorectal. Hépato-Gastro & Oncologie Digestive 28, 46–53. https://doi.org/10.1684/hpg.2020.2101

Téllez, T., Martin-García, D., Redondo, M., García-Aranda, M., 2023. Clusterin Expression in Colorectal Carcinomas. International Journal of Molecular Sciences 24, 14641. https://doi.org/10.3390/ijms241914641

Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique, 2008. Oncologie 10, 568–571. https://doi.org/10.1007/s10269-008-0960-x

Vitellius, C., 2020. Dépistage du cancer colorectal : l’évolution des tests, comment augmenter la participation de la population au dépistage ? : Les cancers d’intervalle entre 2 campagnes sont-ils différents des cancers dépistés ? (Médecine humaine et pathologie). Université d’Angers.

cette semaine